[ad_1]

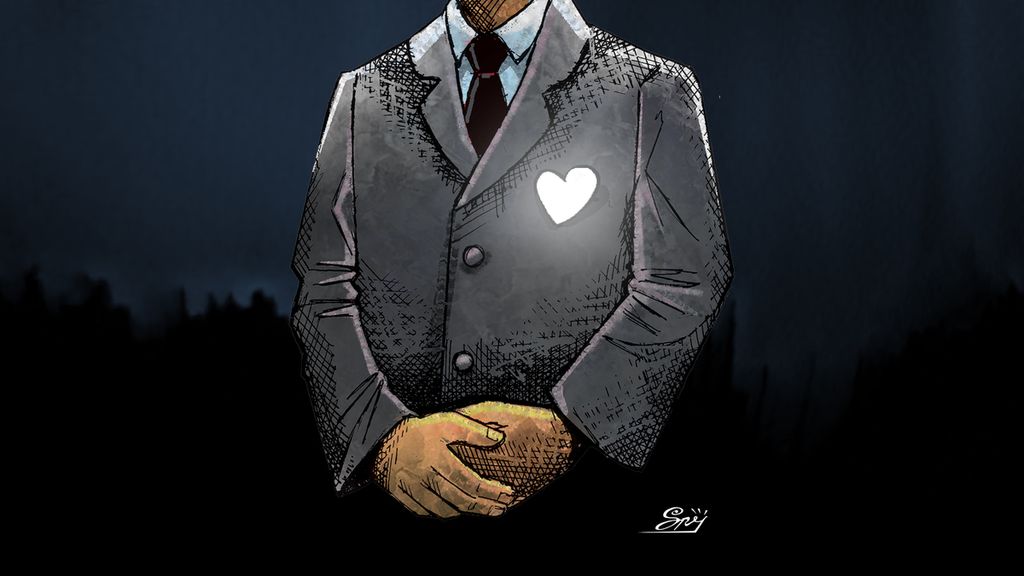

Ilustrasi/Supriyanto

Pemilu tidak pernah hanya sekadar perebutan kuasa ekonomi politik, tetapi pemilu adalah arena pertaruhan nilai apa yang kita pilih sebagai warga.

Jika Anda masih ingat, ”orang baik” adalah kata yang mendominasi dua pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) terakhir kita. Sejak dua periode pilpres terakhir, nilai selalu membayangi pilihan politis kita. Tetapi, ke mana istilah tersebut sekarang?

Setelah orang yang diasosiasikan dengan istilah tersebut sebagai presiden telah ”cawe-cawe” dalam pemilu, istilah itu seperti tenggelam oleh waktu.

Ke mana perginya orang baik?

Tampaknya, arah percakapan soal moral dan nilai dari capres kita pada putaran ini mulai bergeser. ”Baik” versus ”jahat” tidak lagi mendominasi. Munculnya tiga calon presiden (capres) di tahap awal membuat debat soal nilai apa yang diusung tiap-tiap calon menjadi melebar ke berbagai arah dalam pemilihan presiden kali ini.

Sebetulnya politik Indonesia tak terlalu tepat disebutkan sekadar medan transaksional. Arena pemilu adalah tempat pertarungan untuk mendefinisikan apa yang bernilai bagi kehidupan bernegara kita. Dengan kerangka ini, politik bukanlah sekadar pertarungan antarcapres dalam memperebutkan sumber daya atau meraih mandat konstituen.

Akan tetapi, politik juga pertarungan mereka dalam mengatur panggung dan menggiring warga untuk memilih nilai apa yang diprioritaskan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang relevan dalam kondisi sosial-politik terkini.

Arena pemilu adalah tempat pertarungan untuk mendefinisikan apa yang bernilai bagi kehidupan bernegara kita.

Pilihan politik dalam pemilu memang benar selalu berurusan dengan kepentingan-kepentingan pragmatis dari pemilih. Tentu kita semua tahu, politik uang (money politics), penggalangan massa pemilih dengan iming-iming uang, dan pemanfaatan bantuan dana negara sebagai materi kampanye memiliki peran dalam pengambilan keputusan pemilih dalam memilih siapa presiden mereka di bilik suara.

Meski demikian, perilaku pemilih tidak akan sepenuhnya ditentukan oleh faktor tersebut. Warga boleh miskin, tetapi tidak semua yang miskin itu bodoh dalam memahami politik. Tidak semua dalam politik ditentukan oleh nilai ekonomi transaksional. Termasuk memilih di bilik suara sesudah menerima uang bantuan sosial (bansos).

Pilpres sebagai ritual politik

Pilpres adalah arena kompetisi politik rutin dalam menawarkan visi programatik capres, yang pada hakikatnya bicara apa masalah yang dihadapi oleh warga saat ini dan nilai apa yang dianggap penting oleh warga untuk mengatasinya.

Dalam kajian antropologi, itulah yang disebut ritual, yaitu seperangkat kepercayaan dan aktivitas dalam suatu arena sosial tempat masyarakat menjelaskan dirinya dalam drama simbolik, terutama menjelaskan apa yang dianggap luhur dan harus diperjuangkan dalam hidup dengan mengontraskannya pada kenyataan politik sehari-sehari.

Dalam literatur disiplin ini, ritual adalah vehicle of social process, tempat konflik dan pertarungan dibawa ke arena simbolik. Ritual pemilu kali ini kita diminta berpartisipasi dalam memeringkatkan ”keadilan”, ”kedaulatan-patriotisme-riang gembira”, atau ”keunggulan-kemajuan”. Berbagai segmen masyarakat akan memiliki afinitas yang berbeda-beda mengenai nilai tersebut, tetapi pada momen pemilu kita akan diminta memilih.

Meskipun kita tahu bahwa semua nilai yang dianggap baik harus ada dalam kehidupan kita, sering kali kita diharuskan, meski tidak selalu, memilih salah satu yang kita putuskan sebagai nilai yang paripurna (paramount values). Itulah yang akan kita hadapi beberapa pekan ke depan menjelang pemilihan presiden.

Citra capres sebagai suri teladan

Akan tetapi, bagaimanakah masyarakat Indonesia memilih nilai tersebut?

Satu pendapat umum dalam disiplin antropologi menyebutkan bahwa nilai, yang selalu kita lihat abstrak dan mengawang dalam kehidupan masyarakat, haruslah konkret dan senyata-nyatanya ketika dibicarakan dan diamati.

Kajian antropologi terkini, terutama dari Prof Joel Robbins dari University of Cambridge, yang memfokuskan pada ”studi antropologi nilai” menyebutkan, kita bisa mengidentifikasi nilai dari suatu masyarakat dengan mencari tahu bagaimana satu masyarakat membangun sosok suri teladan (moral exemplar) atau sebaliknya contoh paling buruk dari manusia dalam ritual-ritual penting.

Dalam kajian antropologi klasik, sosok-sosok ini disebut moral exemplar yang dapat dikenali satu komunitas melalui kisah-kisah suci asal muasal manusia (value-laden story). Dalam sejarah bangsa, kita mengenal sosok-sosok pendiri bangsa dari berbagai latar belakang.

Dalam perjalanan pemerintahan, kita mengenal Jenderal Hoegeng di kepolisian yang menjadi patokan moral exemplar para aparat yang jujur serta merakyat atau laku kehidupan sederhana dan rendah hati dari Mohammad Hatta.

Pemilu dalam hal ini adalah arena ritual tempat nilai-nilai kita dibicarakan kembali dan dikontestasikan dengan membangun moral exemplar tersebut.

Pemilu dalam hal ini adalah arena ritual tempat nilai-nilai kita dibicarakan kembali dan dikontestasikan dengan membangun moral exemplar tersebut.

Meneropong bagaimana kampanye baik yang dimediasi oleh platform teknologi media ataupun peristiwa-peristiwa pengumpulan massa untuk menawarkan capres jagoan tiap-tiap tim adalah cara kita bisa memahami bagaimana kontestasi nilai ini dibicarakan melalui sosok-sosok capres. Sebagaimana terjadi secara komparatif di tempat lain, seperti di Amerika dan Eropa, ritual kampanye sering kali mengungkapkan citra presiden atau lawan kompetisi dalam narasi-narasi yang dibangun.

Narasi pembicaraan publik dibangun oleh tim kampanye dan presiden dengan membangun citra moral pilihan presiden atau sebaliknya. Di tengah derasnya arus politik populisme, konstruksi citra tokoh politik menempatkan contoh politisi jahat yang bisa mengancam eksistensi satu kelompok sebagai percakapan kampanye.

Moral exemplar yang dibicarakan lebih sering tertuju pada sosok yang bukan kita ketimbang siapa kita. Penjahat HAM, pendukung Islam garis keras, dan pendukung kerusakan lingkungan disematkan kepada tiap-tiap capres dengan harapan menjelaskan nilai apa yang dipilih. Sering kali model strategi ini adalah cara mengalihkan kelemahan-kelemahan dan persoalan-persoalan calon yang dipilih.

Pertaruhan nilai, transaksi politik, dan masa depan warga

Konsekuensi dari pertarungan nilai yang telah dimobilisasi oleh capres dan mesin politiknya di 2019 telah menyisakan luka sosial yang tidak ringan.

Meskipun di tingkat elite politik, nilai kompromi, harmoni, dan persatuan memandu konsensus politik yang ditampilkan di publik saat pengumuman pemenang Pilpres 2019, sendi-sendi pertalian sosial warga masih menyisakan konflik batin antarwarga.

Kerukunan para elite tidak pernah sepenuhnya menyelesaikan luka sosial di tingkat akar rumput. Pilihan bergabungnya Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto pada 2019 menunjukkan, harmoni bagi elite politik adalah nilai yang mereka pegang. Hal itu hanya melanjutkan politik dagang sapi dengan elite politik berbagi konsesi kekuasaan dalam struktur pemerintahan. Diamnya warga dan sebagian besar masyarakat yang merasa dikhianati atas pilihan politik nilainya adalah kemenangan nilai yang ditampilkan oleh elite politik.

Apakah hal serupa akan terjadi lagi? Ke manakah arah itu di 2024? Sudah saatnya kita semua sebagai kelompok membangun mandat untuk orang yang mengusung nilai yang bisa menjawab krisis demokrasi dan keadilan yang dirasakan dari tingkat elite hingga kelompok rentan.

Meski kita tahu para capres tetap selalu tersandera oleh elite partai dan mesin kekuasaannya, sudah saatnya kekuatan warga sebagai pemberi mandat mengawal terus-menerus nilai di tengah kampanye, ketika pemilihan berlangsung, dan sesudah pemenang ditentukan pada 20 Oktober nanti. Kita sudah belajar politik pencitraan orang baik tidak selalu melahirkan legislasi dan kebijakan yang baik pada warga. Di titik-titik tersebutlah nilai kita pertaruhkan.

Baca juga: Warga Negara Kompeten Versus Oligarki

Imam Ardhianto, Pengajar Departemen Antropologi FISIP UI; Pegiat Forum Kajian Antropologi Indonesia (FKAI)

[ad_2]

Source link